席慕蓉,一个很多中国人都不会陌生的名字,从青春期日记里摘抄的美文金句,到网络空间中被肢解重塑的鸡汤名言,在这个向往着清新与确幸的小时代,她已然成为一派浪漫情感教主。

然而这只是属于席慕蓉的一种面相,或者不过是外人之于她的误读。76年的岁月跌宕中,她的文字绝非只关乎小情小爱,看似细腻温婉的背后,不仅藏着个人的隐秘心事,更深埋着二十世纪汹涌时代中整个家族与民族的大江大海。

1943年生于重庆的席慕蓉,身体里流淌着纯正的蒙古族血脉。外祖父早年追随孙文革命,参与了护法运动、北伐战争,担任过诸多要职,亲手创办本旗第一所蒙古族小学,参与建立了内蒙古人民革命党,抗战期间拒绝出任伪蒙藏委员会委员长;外祖母是蒙古王族的宝光濂公主;二伯父1936年因反对日本干预内蒙古自治运动而遭遇暗杀;父亲曾任国民政府参政员、立法委员,抗战胜利后发起团体组织 “安答”,在国民政府与外国友邦之间寻求对内蒙古自治的支持;母亲曾任国民大会蒙古察哈尔八旗群代表。

1949年,席慕蓉跟随父母一路辗转,从大陆流徙香港,最后迁居台湾。家族往事与故乡景色逐渐远去,只能从只言片语和泛黄旧照里慢慢拼凑,残破却不减沧桑。待到46岁初回草原,一切都开始变得清晰而重要,从此乡愁不再只是一支清远的笛,而是亟待命名的记忆。

“一代或两代的离散,如今就终于成为我们这一代人的永远的欠缺了。”

席慕蓉与父亲

“克什克腾”(Kheshgten),原是一种身份和任务的称呼,在蒙古的历史里,是成吉思可汗的亲军与护卫队,凭着他们的勇敢敏捷与忠诚,辅佐可汗统一诸部完成建国大业,在最荣耀的时刻,成为一个万人队伍的荣耀封号。可汗还感激地一再尊称他们为天赐的“福神”。再后来,就成为一个部族的名称。八百年风云变幻,也同时在他们为之奋战而丧生的大地之上,成为一处辽阔草原的名字了。

克什克腾草原,是我母亲的故乡。母亲的先祖,都是大蒙古国克什克腾大中军的传人。

这两万多平方公里的草原,充满了我渴望要了解的讯息,而我来何迟……

今日的克什克腾草原

(一)

是的,我来何迟。

更加上这中间有四十年的隔绝,首先就是要面对两种截然不同关于自己的外祖父生平事迹的说法。

1930年,外祖父在北京的家中。外祖父的蒙文名汉译原为“穆隆嘎”,在现今的内蒙古,则译为“慕容嘎”。族姓为“乐路希勒”,因此汉名遂以“乐”为姓,其读音如“要”。

我无缘得见他老人家,但家中一直都有许多外祖父的相片。在我年轻时所知道的线索,是一份发表于一九六四年秋天的“国民政府乐故委员景涛先生生平事迹”的千字简介,是为在台北举行的外祖父逝世二十周年纪念会上追思所用。上面是这样记载的:

先生籍隶内蒙古昭乌达盟克什克腾旗,民国初年国会众议院议员乐山先生之长公子,幼聪慧,事祖父母及父母至孝,读书识礼,深明大义,精通蒙文。年十七,充任多伦同知理事翻译官,旋转多伦协镇府书记官,克尽厥职。嗣任本旗参领,热河经棚善后局局长,警察所所长,均著声誉。时值逊清末季,朝政暗弱,外侮频仍,有识者皆汹汹思图复兴,先生闻总理在海外倡导革命,心向往之,遂加入国民党。斯时先生任陆军部直隶骑兵营营长,招致北洋当局猜忌,被解除武装,查抄财产,并焚毁家宅。二年,当选国会参议院候补议员,四年,任本旗总管,创办蒙旗学校,直辖教育部,开未有之先例,并为沟通民族文化暨融洽情感计,保送青年子弟分至内地求学,成就人才甚众……

父亲曾经告诉过我,外祖父的理想就是要以教育来全面提升民族的素质。

所以,当民国初立,四年(1915),就任克什克腾旗总管之时,外祖父的第一件工作就是创办了蒙旗学校,名为萃英小学。那时,外祖父才刚刚过了三十岁。

那时,萃英小学全校以蒙文教学,但也有汉语课。父亲说,外祖父认为一切都要从最早的小学教育开始。除了延续民族文化之外,主要是希望从小提升和扩充蒙古孩子的眼界与胸襟,培养他们将来面对世界的能力。有了有能力的年轻人,民族才有希望。

父亲说:“你外祖父是真正有理想的革命者。”

但是,但是,我的外祖父面对的,又是一个什么样的时代呢?

1911年,孙中山先生革命成功,民国肇始。外蒙古也在同年11月30日,在活佛哲布尊丹巴的号召下宣布独立。但是,在内蒙古的土地上却依旧是军阀割据,混战不休,受害最大的就是草原上的牧民,脆弱的草原被破坏殆尽,牧民更是受尽欺凌。但是由于地处偏远和恶势力的官官相护,消息被封锁,让外界难以得知真相。

此时的北京政府是由袁世凯主持,外祖父眼看内蒙古的前途险恶,于是在民国六年(1917)毅然南下广州,参加了孙中山先生的护法运动。

然后,在这份“生平事迹”的简介里是这样继续着记述下去:

……至十四年(1925),内蒙国民党第一次代表大会被选为常务委员,并被推为内蒙国民革命军总司令,兼国民革命军骑兵纵队司令,同年十月为热河警备司令,热河全境民兵训练总监,兼国民革命军联军总司令部参议。十五年(1926)复任察东防务司令,兼国民革命军骑兵第一路司令,举兵响应北伐……

不过,自从能够返回原乡,开始阅读内蒙古的诸多文史资料之时,让我惊诧的是,这其间怎么会有这么多的差异?单单是“国民革命军”与“人民革命军”这一字的变换,就让我意识到其中一定有许多难言的苦衷。

父亲曾经告诉过我,这些新获得的文字资料不可全信。但是随后他又说了几句话:“也不要为此而去责备别人,其实,很多时候,很多人和事都是不得已的。”

是的,我明白。

经过了这么多年的离散与隔绝,写出来的“历史”总不免会有谬误与矛盾之处,没有必要再来互相责备。且让我静下心来,试着去理出一些头绪吧。

(二)

初次回乡的那个夏天之后,我与父亲之间,有了一种更为亲密的联系。每年我都往返于台湾和蒙古高原两地,为父亲探寻故乡的讯息,然后再飞到德国波昂,父亲晚年在莱茵河畔的居所里,向他一一禀报。

父亲也开始回溯往事。记得是在1991年的6月6日(我后来写在日记上)那个夏夜,父亲说他自己第一次见到我的外祖父之时,还是个小学生。他说,那次应该也是我的二伯父与我的外祖父两人的第一次见面。

三伯父札木苏荣与父亲(应在30年代中期之前)

我的二伯父尼玛鄂特索尔(汉名尼冠洲)比父亲大了十六岁左右。我父亲是家中幼子,上面有四个哥哥,三个姐姐。由于大哥年少时就出家当喇嘛,又很早就去世了,所以二哥就是家中弟妹们的长兄了。

父亲说,那次见面是在张家口,时间应该是在民国十二年以前,那时第四混成旅秦旅长在张家口叛变,二伯父带领一家人在盐务局避难。

外祖父那晚也在,久已互相闻名的两人,自此一见遂成为莫逆之交。

那时,昭乌达盟克什克腾旗的穆隆嘎先生大约是三十八岁左右,察哈尔盟镶黄旗的尼玛鄂特索尔先生应该有二十七岁了吧?都正是充满了热情与理想的青壮之年,而且同属察哈尔八旗群,对民族前途又有着相同的期盼。

是怎样的乱世将他们两人牵系到一起,竟然成就了另外一番文化志业。

外祖父虽已在军旅,却念念不忘为民族扎根的教育理想,那天晚上,在黑暗幽闷的困居之处,初次晤面的两人一直在微笑着低声交谈。坐在角落的那个小学生什么都没听见,却一直记得虽是避难,他也始终不觉得惧怕。

父亲说:“我当时非常羡慕他们的勇气,所以我也告诉自己,不可以害怕。”

那个晚上逐渐成形的理想,在之后有两三年的停顿,当然是因为战乱造成的分散,不过,盟约却始终在两个人的心中。

父亲记得的是从民国十六七年开始,二伯父尼玛鄂特索尔在张家口办学社,翻译蒙文书籍为汉文,或者将汉文书籍译成蒙文,然后还兼印刷,发行。

父亲说是请察哈尔盟各旗有学问的人来执笔,大约有七位到八位左右。从选书到翻译,都是私人资料,出自古老的典籍。他不记得是叫“蒙文翻译学社”还是“蒙文音辨学社”。

而外祖母的记忆则是:“那时你外祖父办的书社整整占了张家口市区的半条街呢。”

那应该是这两个家族最令人怀念的黄金时光了吧?

父亲母亲(应在30年代中期之后,可能在南京)

所以,我外祖父的理想不只是办一所小学而已,他还希望给这个民族的成年人有可阅读的书册,是学校教育之外的社会教育。

可惜的是,天不从人愿,这间充满了理想又颇具规模的书社,兴兴旺旺地经营了五六年左右就被迫停顿了。据父亲的回忆,约在民国二十二年(1933)。

三年之后,民国二十五年(1936)一月二十三日(也是当年的阴历除夕)我的二伯父尼玛鄂特索尔在张北县南坡的公路上,在返回张家口的车程中被日本特务持枪暗杀,猝逝时年仅四十二岁。

虽然,在内蒙古的近代史上,穆隆嘎(1884—1944)与尼玛鄂特索尔(1894—1936)两位英雄人物都留下了名字,但是,他们二人因理想相同而合创的译书社,却因为战乱与隔绝,痕迹已逐渐模糊难寻了。

在往昔,沧海桑田,恐怕是要经过千年万年的时光变幻。而如今,仅仅是一个世代的中断,短短的几十年间,一切就杳无声息,再也找不回来了。

前几年,杨海英教授来台湾访问,我陪他坐火车去花莲旅游。车中所谈,都是关于蒙古的各种文化议题。不知道是什么触动,我忽然说起了外祖父和二伯父在张家口办译书社的事,话才刚出口,他竟然惊呼起来,连连说着:“原来是你们家啊!原来是你们家啊!”

原来,杨教授对从20到40年代,在内蒙古曾存在的几处译书社都做过研究,知道了当年的主持者是何人,独独只有在张家口成立的这间译书社缺乏线索,至今成谜。

所以,那天他的惊喜是看得见的。映照着车窗外台湾东海岸光耀的蓝天与大海,他的笑容也极为灿烂,让我印象深刻。

不过,对于我来说,在原乡大地之上,在那遥远的北方,还有许多谜题待解,且让我慢慢去寻索,细细去思量吧。

(三)

十七年(1928)五月,为内蒙党务指导委员,兼组织部长,二十年(1931)二月为国民政府监察院监察委员,二十四年(1935)被选为中国国民党中央执行委员。热河沦陷,日寇以先生系蒙旗众望,屡计罗致而不得,遂迁怒于其家族,复将原籍财产悉数没收。京沪失陷,而首都财产又付之一炬,当时先生匿迹沪滨,秘密工作,讵料二十八年(1939),南京伪政府威逼利诱,使出任伪蒙藏委员会委员长,先生断然拒之,几遭不测……

父亲保留了一张他们翁婿合照的相片,日期是1938年8月10日,地点在上海。那正是外祖父为了摆脱日本人在内蒙故乡的纠缠而“匿迹沪滨”的时间。想不到再过不久,又因为拒绝南京伪政府的聘书,再受到暗杀的威胁。

父亲与外祖父

在这张合照的背面,年轻的父亲记下自己当时的心情:二十七年七月被选参政首届会议召集于汉,会后赴沪省视。适值第三期抗战,因思国难方殷,个人行止未克预定,特摄此影以志纪念。一九三八年八月十日摄于上海百乐门,九月念日志于重庆上清寺。

父亲是很崇敬他的岳父的。

或许,因为这一份崇敬之心。使得他在我们这些从小在台湾教育系统下长大的孩子面前,保留了一部分的历史记忆,避而不谈。他可能是认为我们太脆弱,恐怕无法了解当年的种种艰难。

的确,当我初次听到一位内蒙古的学者对我说的,我的外祖父曾经是个“极为忠诚的‘共产国际’信徒”之时,就在那个当下,我确实是万分惊愕,难以想象的。

不过,我也逐渐接受了这个事实。

如果是因为看到了一个好榜样,想要与这样的革命者同行,为了拯救备受欺凌的内蒙古家乡,满清末年,年轻的外祖父当然可以加入孙中山先生的革命行列,进而成为国民党员。那么,对于“共产国际”,他为什么不能相信?

当然,完全对当日当年一无所知的我,绝不能自以为是地多置一词。但是,或许可以试着揣想:他相信的是什么?

二十年代初期的外祖父,已经不能说是年轻人了,但他仍然愿意加入那一个以号召世界革命为己任的组织,是因为他相信他们真有理想、有抱负、有同情,愿意去帮助所有那些正在饱受欺凌的弱势民族得到解救,使他们得享真正公平的待遇。

是的,如果连具有这样高贵理想的组织他都不愿意去相信的话,他还能去相信谁?

将近百年的悠长时光都已过去,此刻,已是2017年的春天了。灯下,翻阅这几年间才读到的资料,不禁为当年曾经那样深深相信过的外祖父感到疼惜。因为,是要到了此刻,我才知道,那个当年的“共产国际”,自始至终都没有真正倾听过他的呼求。

(四)

二○一四年七月底,我应邀参加在克什克腾草原上举行的一场学术会议。会议的名称是“应昌忽里台‘蒙古弘吉剌部与克什克腾历史文化高层论坛’”。

我当然知道,我是完全没有资格在这样的学术会议中发言的。朋友的邀请只是出于一番好意,让我乘这个机会再来母亲的草原上和大家聚一聚。所以,我这个永远的“旁听生”是抱持着来凑热闹的从容心情回到克什克腾的。

大概接近下午四点钟左右,突然下起大雨,响起震耳的急雷,是一声又接着一声的狂烈霹雳。这是我回返原乡二十多年以来,第一次在穹庐之内听见如此响亮的雷声。

就在这个时候,从我的左方,有位先生挪过来靠近我的位置。坐定之后,方知他是赤峰学院的李俊义教授。他安静地示意我把这次的论文集打开,在第五十九页上,是内蒙古大学苏德毕力格教授的论文,论文的标题是:《从慕容嘎的几封信看内蒙古人民革命党的分裂》。

会议中场休息的时候,经过李俊义教授的引见,得以认识了苏德毕力格教授。他向我展示了外祖父以毛笔书写的一封蒙文长信(这几封信的原件出自蒙古国的国立中央档案馆蒙古人民革命党资料中心)。

在苏德毕力格教授的论文中有一段: ……内人党内部的裂变急剧加大之时,慕容嘎于一九二八年三月十七日给蒙古人民革命党中央委员会秘书长葛勒格森格写了一封密信,表明自己的立场并就内人党的将来提出了自己的设想。

我虽不通蒙文,却可以从眼前那浑厚饱满又力求工整的笔迹里,感觉到这位执笔之人心中的诚恳,他多么希望收信者能够清楚地读完这封信,从而可以了解到自己的心意啊!

从来无缘得见的长辈,我的外祖父,在这一刻,以他缜密亲书的笔迹与我在克什克腾草原上静静相对,恍如晤面。

我不禁心怀战栗,热泪盈眶。

原来,我真的是有一万个理由来参加这场会议的。之后,在苏德毕力格教授的论文发表会场上,他拿出一张有七人合照的相片(是属于最早的内蒙古人民革命党的成员吧?),其中有我的外祖父,但是苏德毕力格教授难以确认究竟是其中的哪一位。

于是,整个会场的人,目光都转向我,等待我前去指出在七人之中的克什克腾的慕容嘎。

虽说已近百年时光,但对于一个正常的地方史志的记录而言,却实在不能算是悠长,而此刻记忆却已完全断裂。在这块外祖父为之拼搏了大半生的土地上,已经没有一张他的肖像留存好作为学者参考查证的依据了。

这时,我激动的情绪已经平复,于是恭恭敬敬地上前,双手一前一后平举,掌心向上,右手再往前微微伸出确认,是的,是这一位,我面对的相片上右边第二位就是慕容嘎先生,我的外祖父。

人生长路上所碰触到的一处极为珍贵难得的交会点,谁人能预先测知?

从遥远南方太平洋上的一座小岛飞来,置身在这两万多平方公里的克什克腾草原中间,隔着几近百年的历史沧桑,我的出现,应该是必须和必然的事吧?

即或仅只是为了这短短一瞬间的交会,这无限恭敬又无比确定的微微向前伸出的一个指认的手势?

谁人,谁人能够预先测知?

(五)

感激苏德毕力格教授的深入研究,在他这篇论文里,解答了我许多累积的疑惑,也弥补了这么多年来,在台湾的蒙古同乡长辈们因为“避而不谈”所造成的遗憾。请容我在此摘抄几段:

……其父乐山是民国初年国会众议院议员,因思想较新而与国民党接近。慕容嘎自幼受其父影响较深,在北平接受启蒙教育,并同革命党人多有接触。

在俄国十月革命及外蒙古人民革命的影响下,内蒙古蒙古族青年开始成立政治组织,以期实现民族自治和解放。1924年底至1925年初,正值孙中山赴北京,与李大钊共同发动国民会议运动之时,大批蒙古族青年知识分子聚集北京,讨论召开内蒙古国民代表大会及成立内蒙古国民党事宜。起初,墨尔色(郭道甫)发起成立了“中华民国蒙党执行会”,色楞栋鲁布(白云梯)担任会长,共有七名会员,这七名会员之一就是慕容嘎。“蒙党执行会”成立后,色楞栋鲁布、阿拉坦敖其尔(金永昌)、慕容嘎等前往外蒙古考察访问并寻求援助,与共产国际和蒙古人民革命党建立了更为密切的关系。

内蒙古人民革命党中央执委

真相逐渐显现。那时的国民党和共产党还是联合一致的,而那时的苏联也是所有热血的知识青年所仰慕的国家。“共产国际”发愿要支持全世界的穷苦人民,要支持所有世界上被欺凌的弱势民族。我的外祖父自此就和他的同志们频频奔走于蒙古高原的南北之间,即使真的要为此而抛头颅、洒热血、马革裹尸也在所不辞。于是:

……慕容嘎受“内人党”中央派遣回到克什克腾旗组建第一纵队,他在该旗保安队的基础上组建一支六百余人的部队,整编为内蒙古特别国民军第一纵队(亦称蒙古骑兵队)。同时,在经棚设立了蒙旗军官学校,以他过去亲手创办的萃英小学的学生为基础,招收了四十名蒙古族青年学习军事、政治,培养干部,他亲任校长,阿拉坦敖其尔任教导主任。

1925年11月23日奉系将领郭松龄倒戈反奉,冯玉祥军队开进热河,向奉系军阀进攻。与此同时,命令蒙古骑兵队夺取经棚、林西、开鲁一带各县城。12月6日,慕容嘎部奉命率六百骑兵由达王庙起兵攻打经棚,占领经棚后,队伍扩充到一千两百人。不久,又攻下林西、乌丹。一周之内,连下三城,大获全胜。此时慕容嘎部队人数已达三千余人,又追击奉军到开鲁、洮南。由此,慕容嘎部声威大震。奉军头子张作霖大为震惊。事后派员调查,并呈报民国政府蒙藏院要求对慕容嘎进行查办。

1926年1月,在讨奉战争中失利的冯玉祥通电下野,出走苏联寻求支持。3月,冯玉祥的国民军西撤。慕容嘎的纵队也随之撤离锡、昭、卓三盟西迁。此后,慕容嘎一直跟随内蒙古人民革命党中央活动于内蒙古西部伊克昭、乌兰察布两盟地区及宁夏一带,积极参与革命活动。

在二十世纪九十年代初,我刚刚回到克什克腾草原的那几次,会有当地的老人感叹着说:“乐司令的外孙女都这么大年纪啦!”

其实,我猜想,他们或许也没有亲眼见过乐司令。只是,乐司令所率领的蒙古骑兵队的那几场战争,想必已是他们自小听着长辈们不断传诵着的童年记忆了。

最近这十年来,我再回到克什克腾的时候,就会有年轻的当地朋友把我带到某一片草原上,遥指远方起伏的丘陵,向我解释,当年,乐司令的部队是从哪个方向过来,在这里和敌人展开了一场激烈的战斗。在他们热情的描述中,乐司令慕容嘎骑在马上横越过草原的英姿几乎就在眼前。

在克什克腾草原上的传说中,我的外祖父是勇敢、坚毅,为人民除害的英雄人物。

我相信,这样的美德,我外祖父应该也都具备。只是,在那样混乱的时代里,他或许可以在战场上求得胜利,却无法对抗人世间的倾轧、斗争、排挤,以及暗算。更何况,那是以一整个国家的力量来操控的暗算。

苏德毕力格教授的论文指出,由于蒙古人民革命党的对于内蒙古人民革命党的全力支持,引起了当时的中国当局和苏联政府方面的猜忌和不安,因此“苏联方面通过共产国际对内蒙古人民革命党进一步施加影响,使之在其能够操控的范围内展开活动。”

内蒙古人民革命党党证

1927年8月上旬,斗争行动开始,在“内人党乌兰巴托特别会议”上,“由于慕容嘎搞军运工作未被充分肯定,再加上他在蒙古国学习的四弟道容噶跟郭道甫关系密切,慕容嘎也受到了牵连。”

父亲在世的时候,曾经告诉过我,外祖父最痛心的是,有另外一个盟旗的内蒙古人向苏联告密,我的三舅爷与四舅爷便因此而在外蒙古被杀害。外祖父有四兄弟,他居长,带着三弟和四弟进入革命事业,却没想到他们会受到同族族人的陷害而失去了性命。

1927年8月的“内人党乌兰巴托特别会议”是一场由苏联当局授意的权力斗争。会议之后,被排挤在外的内人党旧日的党中央,已被新上任的党中央向蒙古要求对他们严格控制,不得让他们离开蒙古国。

幸好有贵人相助,外祖父和几位同志,终于脱险南下,回到故乡。

但是,外祖父对共产国际这个组织并没有失去信心,对蒙古人民革命党也没有失去信心,因而才有之后的几封信件,以及一九二八年三月十七日的这一封“密函”。

虽说是“密函”,但是,从苏德毕力格教授论文中所译出的全文来看,其中并无任何不可公开之处。克什克腾的慕容嘎念兹在兹的依旧是恳求“蒙古人民革命党中央本着革命的宗旨,遵循扶助弱小民族人民之精神,帮助并领导同族同种之内蒙古人民革命党。”

提笔之人虽无私心,可是,在那样的乱世里,有谁会相信?有谁会天真到愿意去相信?现实极为无情,克什克腾的慕容嘎应该是始终没有得到回音吧。

在这篇论文的最后,苏德毕力格教授指出,他以这几封信件作为探讨主题,是缘于:……我们可以从这封信窥见内人党走向分裂除了外部因素的作用,还有更深刻的内在原因,诸如革命纲领的不确定性、内部凝聚力涣散、派系之争严重等等。

是的,理想与无情的现实相对,恐怕只能日渐趋于涣散了。

因此,外祖父之后就退出了内人党,并且从此在许多场合都不再发言。我曾经读到过一些对他后期表现的评论,认为他对诸事已“不再关心”,也“不再表示意见”。

我无法同意这样的评论。

外祖父或许是比较沉默了,但是他曾经很坚定地表达过他的意见,譬如在对日战争时期绝对不肯被日本人收买,也绝对不肯去做南京伪政府的傀儡。他对故乡大地的理想和期盼虽然遭受无数的挫折,却始终不肯放下。

对外界,他或许表现得淡漠和沉默,但是我所知道的是,每当我父亲去探望他的时候,翁婿二人之间,曾经有过无数次的深谈,对故乡大地的一切,我的外祖父始终放在心上,从未放弃……

外祖父最后一张照片,约在1943年左右,可能在西安

只是,前路上再也没有可以重新开始的时间了。民国三十三年(1944)十一月十三日,我的外祖父在医院开刀割治背上因感染而生的脓痈之时,由于院方施打麻药不慎过量而逝于西安,距生于光绪十年(1884)五月二十九日,享年六十一岁。

(六)

在他故去的二十年之后,在《国民政府乐故委员景涛先生生平事迹》的千字简介里,对他一生的艰难奔走,出生入死,有这几句评语:先生性谦和,与人相交,诚实纯挚,退无后言,至义之所在,必毅然赴之,百折而不挠。

我想,这应该是给克什克腾的穆隆嘎先生一幅很精确的文字素描。

2015年,内蒙古自治区赤峰市(前称昭乌达盟)克什克腾旗蒙古族小学(又名经棚蒙古族小学),在经棚现校址所在地,举行了创校百年的庆祝大会。这所如今规模宏大的学校,前身就是萃英小学。

我应邀前往参加庆典。会中有记者前来采访,问我是不是觉得很感动,很欣慰?

是的,我说,很感动,很欣慰。

我没说谎。

可是,就在回答的当下,在和煦的阳光里,在孩童们天真活泼的欢声笑语中,我忽然想起了“退无后言”这四个字,心中不由得涌出一种极为悲伤的疼惜,谁人能了解我的外祖父晚年的沉默无语?

真的是要等待到百年之后了,历经沧桑,最少最少还留存了一所小学,可以稍稍向故乡显示出他无私的胸怀,以及,极为纯净的理想。

一个时代的先行者,不会永远孤独。有时光在为他做证,百年之后,真相如水落石出。

在克什克腾广袤无边的草原之上,听,有人在轻声吟唱:

谁来拂去这战袍上的雪花

你看在不远的前方等待着的

不就是我们梦里的家……

慕蓉敬笔于2017年4月

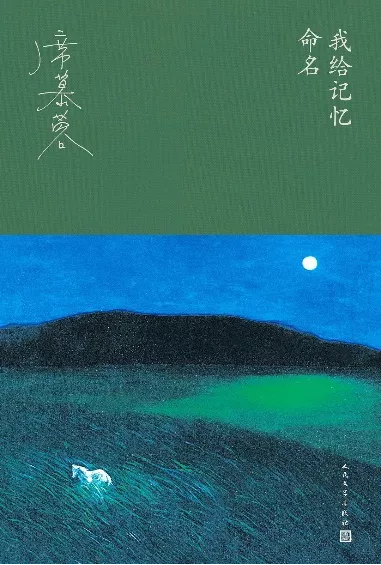

本文节选自

|