作为20世纪极有影响力的艺术运动之一,超现实主义通过利用神话、梦境和潜意识作为艺术灵感的来源,扩大了我们的艺术和生活现实。上世纪三十年代,超现实主义开始对家具设计、时尚、广告和其他方面都产生了持久的影响。

近期,展览“欲望之物:超现实主义与设计”在英国伦敦设计博物馆展出。从达利、曼·雷,再到迪奥等人创作的艺术、家具、时尚、摄影等,该展览试图探索从1924年超现实主义诞生至今的设计物品,展现跨越经典的超现实主义艺术与设计,以及当代设计的回应。

设计博物馆可能需要留意人们在其色情家具上的不合适的行为。

展览“欲望之物”探索了超现实主义运动对现代室内设计及时尚的影响。这是一场设计出问题的庆典:展厅里的设计作品呈现的并非是理性的功能,而是将非理性渗透到实用中,以梦想的名义攻击现实。一盏实物大小的标准灯,一把由柔软玩具制成的舒适椅子,以及那些色彩艳丽、曲线优美的天鹅绒及皮革沙发,使这次展览成为一场令人愉快的低俗狂欢。

展览现场

展览现场

这一展览首先让你重新审视两个现代艺术的陈词滥调:萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí)的《龙虾电话(Lobster Telephone)》和灵感来自女明星梅·韦斯特(Mae West)的《红唇沙发(Lips sofa)》,两件物品都是艺术家们在1938年与英国赞助人爱德华·詹姆斯( Edward James)合作创作的。当这些设计物品沐浴在明亮的聚光灯下,衬托出靠背大红嘴的紧致和丰满时,我们被鼓励着不单单把它们看作是疯狂的雕塑作品,而是当作真正的家具。爱德华·詹姆斯曾委托达利制作了不少于11部可用的龙虾电话,并安置在其伦敦的家中。

萨尔瓦多·达利,《龙虾电话》

萨尔瓦多·达利和爱德华·詹姆斯合作的《红唇沙发》,约1938年

达利的梦幻家具,无疑是第一次世界大战后在巴黎开始的超现实主义运动的乌托邦式的理想表达。这是一种革命性的尝试,他通过将梦的强迫性力量释放到日常生活中,以此摧毁资产阶级的社会秩序。在传统上,达利虽然被视为这一运动的叛徒,但在这里,他作为现代艺术界里的伟大创造者之一出现。他将现代美学投入到了时尚、电影和商店的橱窗设计中。

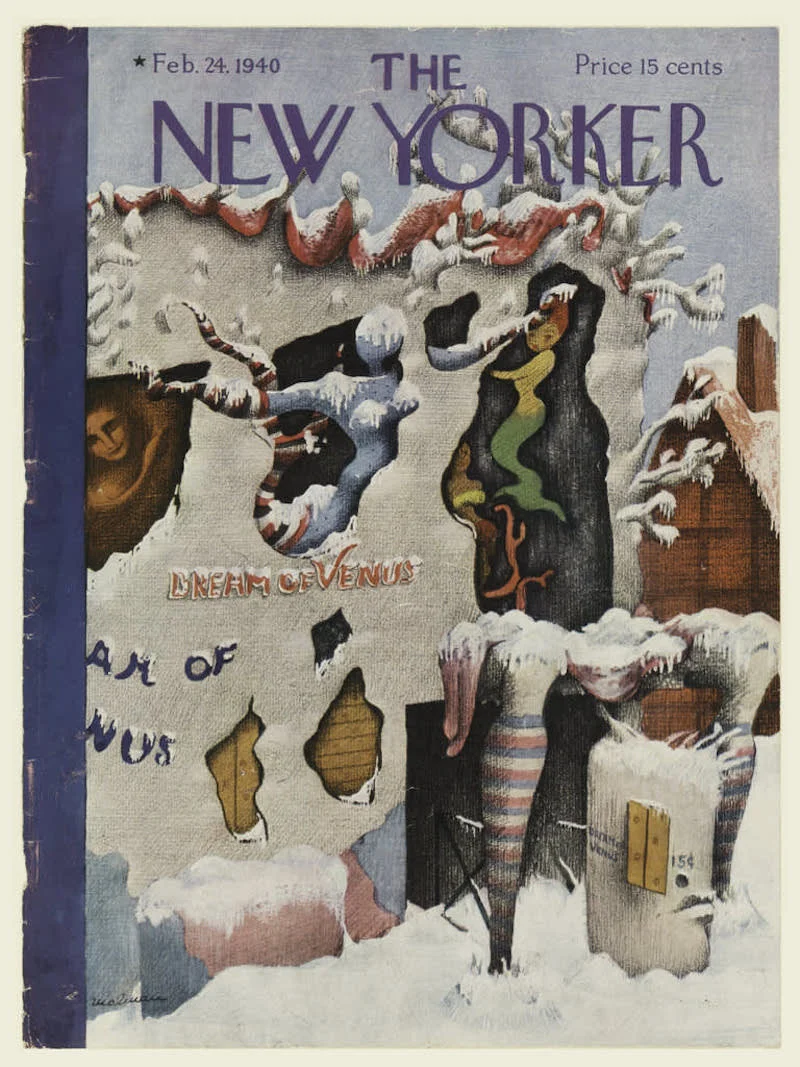

1939年,达利在纽约世界博览会上设计的主题公园仙境“维纳斯之梦”(The Dream of Venus)的照片着实令人震惊。照片中,穿着束缚服的模特们在海边的低俗场所嬉闹。时至今日,这里仍显得极具挑逗性。然而,这也是达利对第一位,也是最伟大的超现实主义建筑师安东尼·高迪( Antoni Gaudí)的致敬,后者在巴塞罗那的建筑是想象力对正常世界的胜利。

萨尔瓦多·达利设计的“维纳斯之梦”

绘有“维纳斯之梦”的《纽约客》封面

展览里还有更多关于高迪的内容,以及更广泛的新艺术运动作品,它们给19世纪晚期的设计带来有意识的颓废感。展厅中展出的是一把高迪于1900年设计的椅子,椅子上经过雕琢的曲线,上了漆后被打磨得像珍珠一样有光泽。同时,这把椅子有着有机的“脚”,凸出的“眼球”,心形的椅背,以及能随时拥抱你的“手臂”。可能坐上去不会很舒服,但它表达了一个梦想——一把椅子真的爱它的主人。

莱奥诺拉·卡灵顿,《老女佣(The Old Maids)》,1947年

同样的童话般魅力在这里是以一些非常奇怪的形式出现。曼·雷(Man Ray)的带有钉子的铁器是另一件众所周知的雕塑作品。但在这一展览背景下,你会被其以非理性名义的对家务劳动以及对等级制度的抨击所震撼。不是他选择了它,而是它选择了他。而作品《slipper-spoon》也是如此。这是一个奇怪的木勺,它的把柄上雕刻着一只鞋。安德烈·布勒东(André Breton)在巴黎跳蚤市场上发现了它。这个勺子让布勒东着迷。他让曼·雷为它拍摄了照片,而这张照片如今在展厅里展出。

超现实主义与物品世界的关系从未如此奇特。这些物品有一种强烈而疯狂的魔力,使得这些诗人和艺术家们完全不受约束地迷恋这一物质世界。曼·雷为超现实主义艺术家梅雷·奥本海姆(Meret Oppenheim)拍摄的照片显示,奥本海姆赤身裸体地站在一个巨大的工业车轮旁,她的手和手臂上涂满了黑色墨水。这是奥本海姆作为创作者的形象出现,就像她自己创作的毛茸茸的杯子雕塑一样充满欢乐和情色。可惜,这件作品这次没能展出。

梅雷·奥本海姆(Meret Oppenheim)设计的杯子(没能展出)

这次展览想证明的是,在后现代时期,当设计师们再次自由地玩弄形式和意象时,超现实主义已经拥有了自己的时代。但事实并非如此。在这些拥有强迫性的超现实主义愿景附近,是盖·奥伦蒂(Gae Aulenti)于1993年在自行车轮子上安装的玻璃桌。用厂家的说法,这是致敬杜尚。但它是一个没有灵魂的东西。展览中许多较新的展品也是如此。那盏由“Front Design”团队于2006年设计的《马灯(Horse Lamp)》,其实只是一个寡头阁楼里的一件怪异、浮夸的家具。

盖·奥伦蒂,《Tour》, 1993年

Front Design《马灯(Horse Lamp)》,2006年

这样的当代设计完全不符合超现实主义。这是因为他们似乎一点也不着迷。后现代主义是讽刺的,有趣的,任性的,但超现实主义并非是这些。当克劳德·卡洪(Claude Cahun)用扭曲性别的伪装拍摄自己时,这似乎不是一种选择,也不是一种声明,而是一种内在的需要。

Pedro Friedeberg,《Hand Chair》,约1962年

BLESSbeauty Hairbrush,2019年版,设计于1999年

这听起来可能会让人觉得这次展览是失败的。恰恰相反,这一展览让你清楚地看到超现实主义的运动是多么的极端、非凡,难以再现。在加利亚诺(Galliano)的时尚配饰和比约克(Björk)的视频边看到这些令人沉醉的超现实主义珠宝,只能证明的是一场悲剧——超现实主义已死。它和立体主义一样,曾经辉煌过。毕竟,这是一场现代主义运动,是一种更加严肃和革命性的东西,而非今天的嬉闹。

此次展览由伦敦设计博物馆与德国维特拉设计博物馆(Vitra Design Museum)共同策划,展览将展至2023年2月19日。

|