曾国藩早年有“多作几首诗”成为“诗家”的想法,并且终生渴望以“文章不朽”。

道光二十四年致诸弟家书中反复申言:“吾人只有进德修业两事靠得住。进德,则孝悌仁义是也。修业,则诗文作字是也。”“所以望于诸弟者,不在科名之有无,第一则孝悌为瑞,其次则文章不朽。”为此,他甚至奉劝诸弟不必“扶墙摩壁,役役于考卷截答小题之中”,不必以“考卷误终身”,“当尽弃前功,壹志从事于先秦大家之文”,“万不可徒看墨卷,旧没性灵”。

除了时势和他自身心智才具所造就的经国济世的煌煌事功外,曾氏于诗文之道,揣摩倡导,不遗余力,曾经自比“陈卧子”,“恨当世无韩、苏、黄一辈人可与发吾狂言者”。

在乾隆以后萎靡、涣散、迟暮的文化氛围中,曾国藩拈出“倔强不驯”、“峥嵘”、“傲兀”、“如火如荼”、“喷薄”、“吞吐”、“古茂”、“笃厚”、“雄奇”、“峻洁”等一系列并不空虚的美学概念,是拟文,也是拟人,成为研究者与仰慕者确立其诗文领袖地位的材料和有关“晚清中兴”的谈资。

(一)“诗性精神”与“家国情怀”

曾氏以关于“为人”的概念和范畴表述“为文”策略与要求,严格说来,并未超出儒家诗学的大致轮廓,他只是以他特具的“中兴”热情与器识,重新调整并具体化了一些传统的原则和主张。

不得不承认,曾国藩的“理论”,并没有召唤出可称“大家”的诗文,他对自己的诗文创作,也并不满意。

同治九年六月谕纪泽、纪鸿信中,他以交待后事般的沉重口吻说:“余所作古文……不特篇秩篇太少,且少壮不克努力,志亢而才不足以副之。”同期的日记中,也多次言及:“观人有抄册,抄余文颇多,自以无实而享盛名,忸怩不宁”,“念此生学问文章,一无所成,愧悔无已”。

决定曾国藩“诗”“文”成就绝难成为大家的,不仅是因为他学韩、苏“得其骨不得其肉,得其气不得其韵,得其意不得其象”的“才力不副”,也并非全然如钱仲联所称“惜为功业所分心,未能极诣”(曾本人不止一次以此为自己排解),最重要的是,在作为审美的“诗”“文”日渐发展出独立的性质、意义与章程时,曾氏以理学词臣的姿态,自然而然要求消泯和统一这种独立性,将“诗”“文”创作,当作一件与修身、齐家、治国、平天下决不两分的事,甚或仅仅是某种手段和工具而已。

他自然是以“言志”“载道”作为“诗”“文”圭臬的。

“道与文章不能不离而为二”且“两无所得”,是令曾国藩颇为痛心的末世态,起而拯救的结果,是更加强化 “诗”“文”的非审美、反文学性质,使之在起点的逻辑上即不存在任何自足独立的意义。

这同时表征了一种广大深远的文化传统。

发端于魏晋的所谓“文学自觉”与审美独立性诉求,总是在主导性的意识形态缝隙中步履维艰,在宋以后的官方与准官方哲学中,甚至呈现出某种倒退和萎缩。

桐城派领袖姚鼐

学者多指曾国藩为“桐城文派”的传人,曾氏自谓“粗解文字,由姚先生启之”,且著文为“桐城派”源流张目。西儒艾略特认为,不止传统规范现在,现在的视界同时创造性地修正着传统。“桐城派”醒目耀眼于清季,自然与曾国藩“登高一呼”的“光大”,密不可分。

“桐城派”的古文与古文理论,并非纯粹意义上的文学和文学理论,而是调和义理、考据、词章之学,以张扬“道学”、经理人伦风化为己任,拒绝单纯而难免轻薄的“文采风流”。

对此,曾国藩有如“逃空虚者”,“闻人足音跫然而喜,而况昆弟亲戚之謦咳其侧者乎”。

但是,曾氏其实并不完全满足和满意桐城诸公的文章“造诣”。《复欧阳兆熊》书云:“姚氏要为知言君子,特才力薄弱,不足以发之。”《复吴敏树》书云:“望溪先生古文辞为国家两百余年之冠,学者久无异词,即其经术曾无损于毫末,惟其经世之学,持论太高”,“自孔孟以后,惟濂溪《通书》、横渠《正蒙》,道与文可谓兼至交尽。其次昌黎《原道》、子固《学记》、朱子《大学序》寥寥数篇而已,此外则道与文章不能不离而为二。鄙意欲发明义理,则当法《经学理窟》及各语录札记,欲学为文,则当扫荡一幅旧习,赤地新立,将前此所业,荡然若丧其所有,乃始别有一番文境。望溪所以不得入古人之阃奥者,正如两下兼顾,以至无可怡悦。”

曾国藩选辑《经史百家杂钞》以区别姚鼐氏的《古文辞类纂》,“上及六经”“所以立名之始”,强调“舍经而降以相求,犹言孝者敬其父祖而忘其高曾,言忠者曰我家臣耳,焉敢知国”,以“经”作为“文辞”不祧之祖,而且,“采辑史传稍多”于姚氏。

曾国藩标榜“桐城”又不甘列于“桐城”门下,除了作为“立言者”的壮志私衷外,原因还在于曾氏经理天纲人道的胸襟、视野、气魄,非桐城可以范围,特别是中年以后。

咸丰十一年六月致沅弟信曰:“望溪经学勇于自信,国朝巨儒多不甚推服,《四库书目》中于望溪每有贬词,《皇清经解》中并未收其一册一句,姬传先生最推崇方氏,亦不称其经说。其古文号为一代正宗,国藩少年好之,近十余年,亦别有宗尚矣。国藩于本朝大儒,学问则宗顾亭林、王怀祖两先生,经济则崇陈文恭公。”

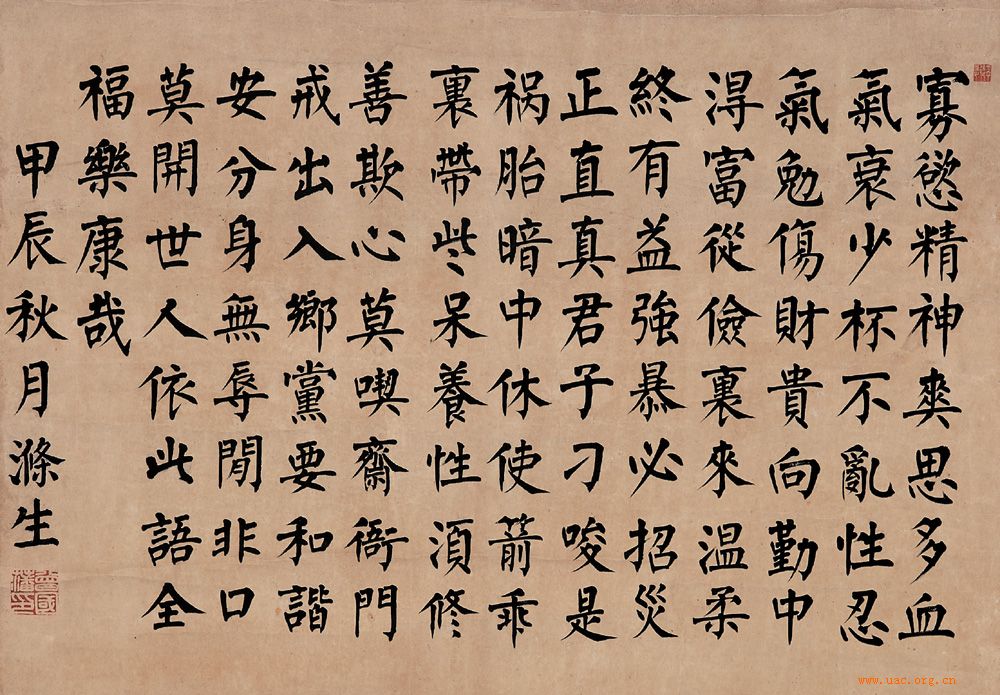

曾国藩家书

生逢末世,大乱方滋,曾氏有关国家天下民生的“患难”体验,远胜“盛世”的桐城诸公,他更加需要上及三代圣人的思想维系和精神人格依托,故于阐明经学奥义的训诂音声之学,并不全盘漠视,也并不视为终极目标,“汉人词章,未有不精于小学训诂者,如相如、子云、孟坚。”“余于古文,志在效法此三人并司马迁、韩愈五家”。人事纠葛、现实掣肘以及对圣人般洒脱胸襟的自我期许,又让他不免时时瞻顾“冲淡之味、和谐之音、萧然物外之境”。

然而,为“诗”作“文”,最多只能“因文见道,以诗辅史”,朱子谓“今人不去讲义理,只去学诗文,已落第二义”。

对此,曾氏早年即了然于心。

他鄙弃“以诗人自了者”,且毫不讳言“文士之自命过高,立论过亢,几成通病”。

作京官多闲暇而不免以“诗”、“文”抵砺性灵,且作为一种表白,一种生活方式的补充时,家书中常言及自己“浅露”、“浮躁”、“读书少,见理浅”,“数日心沾滞于诗”,“一早清明之气,乃以之汩溺于诗句小技,至日间仍尔昏昧”,“好作诗,名心也”,“可恶之至”,“抄《乐府题解》,此所谓玩物丧志者也”。还引倭仁批语曰:“文辞溺心,最害事,朱子云平淡自摄,岂不较胜思量诗句耶?”

曾国藩对于“诗”“文”的暧昧态度和多少矛盾的调和处置,源于“道学”与“文学”本身的内在困境,所谓“两下兼顾,以至无可怡悦”,如方望溪,他同样难以超越。

曾国藩的“诗”“文”并不缺少他所渴望的森然奇崛、格古调逸的表层“气势”与“识度”,缺少的是对以情感为核心的“诗性精神”的认可与认同。

政治家的理性态度和上升到名教的“家国情怀”,以及由此而来对自身情感情绪的范围垄断,使得他的“诗”“文”,大多难免成为准道学甚或伪道学的“言志”之作。

以曾氏所服膺的“义理”“经济”陶铸心性,以“道学境界”范围私人情感,首先就使得文情诗性不能不向准教化的方向偏移,而排斥了文学情感所应该具有的丰富广阔乃至“倾斜”“变态”。

事实上,作为具有独立性质和意义的“诗”“文”在整个清代主流哲学中几无立足之地,顾亭林记《通鉴不载文人》谓“一命为文人,殆不足观”。颜元指“诗”“文”“字”“画”为“乾坤四蠢”,士大夫多以沦为“诗人”、“文人”为人生第二义。

理学家如此,汉学家如此,把理学汉学囊括于胸中的曾国藩,自不例外。

如此,对曾氏来说,为“诗”作“文”的正面含义就只能在“立言”(三不朽之末)的规则内,他曾经以既欣慰又羡慕的口吻说,同侪老友郭嵩焘于“四部”皆有撰著。这种“立言”,自然已弱化甚至取消了审美的独立性质,“经书八股”、“诗赋杂艺”一主一从的说法,也就成为当下自然。

曾国藩所谓“赤地新立”作文,本意正在于以有限的“感发兴起”的方式,体会天人性命之常,维护“道”“理”之常。当目的高悬时,“诗”“文”就只能以手段的形式,以一种尴尬的面貌出现。

曾氏“课程”中,有一条是“每月作诗文数首,以验积理之多寡,养气之盛否”,同时他毫不含糊地经常把《诗经》与《周易》、《离骚》与周子《通书》、张子(正蒙)指为同类,还为九弟曾国荃选文三本,一为气体高浑、格调古雅、可以传世无疑者,一为议论郁勃、声情激越、利于乡会场者,一为灵机活泼、韵致妍妙、宜于岁科小试者。

一方面,将“八股”“制义”纳入“文”的轨道,以为“制义存真”、“历劫不磨”,亦可以有卓然独绝气象;同时,又奇怪“国朝大儒如戴东原、钱辛嵋、殷懋堂、王怀祖诸老,其小学训话实能超越近古,直逼汉唐,而文章不能追寻古人深处,达于本而阖于末”。

“本”“末”既立,所谓“另有一番文境”,自然成为了无所指对的空言,即使他意识到“凡作诗文,有情极真挚,不得不一吐之时”,也只能落入“文便是道”,“文人之笔,劝善惩恶也”,“诗者,持也,持人情性”,“成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功”的套路。

(二)“法不法”与“文不文”

曾国藩《<湖南文征>序》曰:“窃闻古之文,无所谓法也。《易》《书》《诗》《仪礼》《春秋》诸经,其体势声色,曾无一字相袭,即周秦诸子,亦各自成体。持此衡彼,画然若金玉与卉木之不同类,是乌有所谓法者。后人本不能文,强取古人所造而摹拟之,于是有合有离,而法不法名焉。”

这段话,与方望溪《杨千木文稿序》中的话如出一辙。

方氏谓:“自周以前,学者不尝以文为事,而文极盛。自汉以后,学者以文为事,而文益衰。其故何也?文者,生于心而称其质之大小厚薄以出者也,戋戋然以文为事,则质衰而文必弊矣。”“魏晋以降,若陶潜、李白、杜甫,皆不欲以诗人自处者也,故诗莫盛焉。韩愈、欧阳修,不欲以文士自处者也,故文莫盛焉。南宋以后,为诗若文者皆勉焉以效古人之所为,而虑其不似,则欲不自局于蹇浅也能乎哉?”

类似的表述,在曾氏留下的文字中不止一见。

道光二十三年二月日记云:“杜诗、韩文所以能百世不朽者,彼自有知言、养气工夫。”同年六月致诸弟信曰:“但于孝梯上用功,不于诗文上用功,则诗文不期进而自进矣。”同治二年三月致沅弟信曰:“自古圣贤豪杰,文人才士,其志事不同,而其豁达光明之胸,大略相同,以诗言之,必先有豁达光明之识,而后有恬淡冲融之趣。”同年谕纪泽信曰:“由班、张、左、郭上而杨、马而庄骚而六经,靡不息息相通,下而潘、陆,而任、沈、鲍、徐、庾,则词愈杂,气愈薄,而训诂之道衰矣。”

“以文为事,而文益衰”,不以诗人文士自处,反而“文莫盛焉”,依据在于“质衰而文弊”,“质”是决定性的,所谓“质”指的是人的“知言、养气工夫”“豁达光明之胸”与“豁达光明之识”,这些决定“文”的因素却不是“文”可以决定的,恰恰相反,自觉为“文”,正好意味着无论“心”“质”都不够充实。

表面上看来,这无非是重申“功夫在诗外”的道理,实质上却有着更加广阔深厚的思想背景,与儒、道哲学深刻的“反”历史的浑朴取向相一致,隐含了原始返初的思维和价值指归。

在这里,无法掩盖的悖论至少有两重:其一,未尝以“文”为事而“文”盛,未尝言“法”而有“法”,反之则每况愈下。那么,后世一切有关‘诗”“文”的努力与规划包括曾氏本人的倡导分辨,一定是徒劳的,而且,势必加速“质衰文弊”的进程。其二,“诗人”“文士”的角色确认,在某种意义上是确认“诗”“文”的独立性质,审美走向自觉的必然步骤,自觉即意味着自为,自为即是“自在”的“沉沦”,这是一个充斥于释、道哲学中的悖论式命题,有关这一命题的肯定、诘难与发挥,虽然充满辩证的智慧,证明了东方式悟性思维的圆通与高明,但在缺少必要的前提条件下的无止境的怀疑与否定,无疑与更具必然性和现实意义的进化发展的逻辑相反动,而不免呈头足倒立的荒谬姿态,只有自我(“诗”“文”)扩张(在另一个角度看就是自我解构了)的动力而缺少足够的自我建设性(在某种意义上就是自我的完成与完整性,自我完成的合法性界限)。

审美的展开,虽然最终不能独立于“人道”,但它显然是一种逐渐有别于原始混蒙之境,也有别于经济、德业、立志、修身的“立言”之道。

因此,指向原初和“文学”之外的无节制的反思,就多少显现出“泛文学”“反文学”的倾向。

悖论之所以言之有据地存在,而且,在日复一日的阐发中屡屡以新鲜动人的面貌出现,关键还在于,传统知识者的视野中,“载道”作为一种关乎根本的指向,对“文”本身的独立性质和意义构成剥夺。这正如同“士”本身,是以自身的方式和性格服务于“王道”、“霸道”,但与“王道”、“霸道”的彻底泯合,却同时意味着“士”的独立性格和身份的丧失。

这两者其实是二而一的事。

以儒家诗学为中心的传统中,“文之道”是指归并且最终依附于“人之道”的(大半又只剩下所谓“王道”“霸道”),“人道”的逻辑决定着“文道”的逻辑,最为极端的结局,就是今人所说的“很坚定的政治现实主义,应用到诗学里,就成为政治现实主义诗学”,以至与现实政治的理念与诉求,合而为一,成为主流意识形态的应声或应景。

方东树《答叶傅求论古文书》云:“欲为文而第于文求之,则其文必不能卓然独绝,足以取贵于后也。周秦及汉,名贤辈出,平日立身,各有经济、德业,未尝专学为文,而其文无不工者,本领盛而辞充也。”

这在理论上看是成立的,但“经济、德业”乃至“义理、情韵”,却总是不免把“诗”、“文”规定在一个与文学不再相关的领域,有时甚至仅仅是伦理名常、忠孝节义、写景应酬的工具性领域,政治的正确性代替了诗性的广阔与丰富性,最终构成对于审美的“文学”的取消。

这正是古代诗学经常遭遇的困境,在现代诗学中,也常常可见以新的面貌出现的类似冲动,譬如,为工农兵服务、为人民大众服务的艺术等等。

“道学”对于“文学”的覆盖,其本质是对于以张扬感性和感情为特征的“诗性精神”的统帅,也就是对于生命的功利管制与理性把持。

自然,这并不意味着彻底拒绝和舍弃“诗”“文”所可能达成的对情性的有限疏导,由此出发甚至可以建构一种普遍性的“诗教”。

对此,曾国藩显示了足够的通达。

况且,“文学”在一定的操作规则下,可以“上通乎道德,下止乎礼义”,“称性之作,直参造化”。问题是,有关创作技艺的指导,也必须折冲樽俎于此。于是,古代诗学中发展了种种指向“中庸”与“节制”的美学原则。

曾国藩《笔记二十七则》“敛、侈、伸、缩”条云:“凡为文,用意宜敛多而侈少,行气宜缩多而伸少,推之孟子不如孔子处,亦不过辞昌语快,用意稍侈耳。后人为文,但求其气之伸,古人为文,但求其气之缩。气恒缩,则词句多涩,然深于文者,固当从这里过。”

曾氏于为诗为文乃至为人之“繁简”、“伸缩”、“吞吐”、“喷薄”,多所洞见,如果不把它们放在曾氏所处的特定的文化背景中,几乎无可置辩,它们与桐城派所揭示的道理是一致的,刘大櫆《论文偶记》曰:“文贵简,笔老则简,辞切则简,理当则简,味淡则简,品贵则简,神远而含藏不尽则简,故简为文章尽境。”方苞《与程若韩书》曰:“文未有繁而能工者。”

方、刘的“繁”“简”之辩与曾国藩所谓“气之伸缩”实是表里的关系,对“简约”“敛缩”的推崇,与哲学上“意在言外”、“知者不言”、“大巧若拙”、“得意者越于浮言,悟理者超于文字”的觉悟,不仅可以贯通,而且有着深刻的默契。

如果不是过于刻板,士大夫对于庄老浮屠之旨同构于儒家义理,可以因之建构自己在行藏用舍、进退出处间的心理平衡,可以因之应对位高势危、事成毁至、鸟尽弓藏的现实,多所会心和实践,自然也不难把其中的美学取向为我所用地纳入自己的心胸手眼之中,《庄子·天地》云“朴素而天下莫能与之争美”,郭象注曰:“夫美配天地者,唯朴素也”。相似的说法还有“夫虚静恬淡寂寞无为者,万物之本也”,“淡然无极而众美从之”。

对于“素朴”作为“本真”的至上之境的强调,与对于繁复、富丽、人为的否弃,是互为表里的,根源于“万物之本”的归结。

历代载籍中不乏类似的论题,钱钟书的著作中曾经多所征引。《朱子语类》卷八举禅语云:“寸铁可杀人,无杀人手段,则载一车枪刀,逐件弄过,毕竟无益。”程正揆《青溪遗稿》卷二二《题卧游图后》云:“论文字者谓,增一分见,不如增一分识,识愈高则文愈淡。予谓画亦然,多一笔不如少一笔,意高则笔简。”南宗禅把“念功”“功课”都弃为“无事忙”,曰“微妙法门,不立文字,教外别传”,“便诩三千部,曹溪一句亡。”近人徐悲鸿曾经惭愧于自己向慕弘一法师的,正是弘一法师“视若敝屣之书之画也,悲鸿不佞,直至今日尚沉湎于色相之中不能自拔。”(徐悲鸿题所绘弘一大师油画像)。

由此引申出来的当然不止是美学趣味,而更是生命趣味,不止关乎认识,更关乎价值理想。

其中的命题常常会有着深刻到悖论程度的辩证性。

关于真假、柔刚、简繁、少多、俭侈、伸缩、虚实等的言说就是如此,每一组对立的命题原本可以贯通,但也很容易走向截然两分的极端。

大体上,庄老浮屠之旨,都强调以“无”胜“有”、以“卑”对“高”、以“少”总“多”、以“静”制“动”,《丹阳真人语录》谓“夫道以无心为体,忘言为用,柔弱为本,清净为基。节饮食,绝思虑,静坐以调息,安寝以养气;心不驰则性定,形不劳则精全,神不扰则丹结;然后灭情于虚,宁神于极,不出户庭,而妙道得矣”。这与《庄子》屡屡申述“道不可闻,闻而非也;道不可见,见而非也;道不可言,言而非也”的“原道”方向是一致的。

在如上认识前提下,过于情感性的和充塞着欲望的痴迷不悟的心智状态,必然被否定和抑制,被张扬的是澄明和历练,是苍桑度尽、红尘看透的老苍与恒久,是收敛和简约(俭约)。

于是,中国诗画中极大地发展出了“万古长风,一朝风月”、“空山无人,水落花开”、“天地苍茫,浮生瞬息”一类意境,而诗学与美学原则中则充满对“荒寒清冷”“野逸萧疏”“无彩之彩”“无色之色”“不言之言”的肯定与认同,透露出一种成熟、练达、苍老的气质。

正如同释、道哲学对此的言说,表达了关于人本的困境一样,由此生发的美学原则,同样呈现出一种近乎悖论的窘迫,在更多的时候,它们甚至吻合了“道学”对于审美的“诗性精神”的剥夺,吻合了传统社会背景下“人”“文”独立性的自我消解。

无论作为哲学还是作为美学原则的“伸”“缩”、“繁”“简”,必然是“互动”的,没有“伸”“繁”作为前提和初始条件,“缩”“简”的存在就丧失了充足的依据甚至无可存在,一如人生之“少境”不能充足发展,“老境”也难免空虚空洞(在某种条件下,关于真假、柔刚、俭侈、虚实,同样如此)。

因此,“缩”、“敛”、“简”只能是终点的要求,而不能是起点的要求,如果沦为起点的要求,结果往往是自我取消。

而且,由器识、度量、悟性所达到的“简”、“敛”、“缩”以至“少言”“不言”“淡彩”“无彩”,须经过感性的激发、理性的澄清与言说,方能有真正的“无彩”之彩,“不言”之言,方能拥有“大巧若拙”“浑朴天然”,拥有从“实”到“虚”、从“有”臻“无”的真境界。

展开的深度决定着终极证果的深度。

舍弃感情张扬、理性思辩与繁复叙述的过程,即“伸”、“繁”、“重彩”、“繁言”的“进化”过程,“敛”、“缩”、“简”即成为无源之水,无本之木,同样毫无意味和深度可言。

事实上,中国古典哲学与美学中,对此并不缺少辩证的领悟,只是价值取向的驱使,往往决定这种领悟或者流于悖论,或者走向了以“果”范“因”的困境。苏轼《与侄论文书》谓“凡文字少小时须令气象峥嵘,五色绚烂,渐老渐熟,乃造平淡,其实不是平凡,绚烂之极也。汝只见爷伯而今平淡,一向只学此样,何不取旧日应举文字,看高下抑扬如龙蛇捉不住,当旦夕学此。”曾国藩在道光二十四年五月致诸弟信的“私淑”之言,与此如出一辙:“六弟之天姿不凡,此时作文,当求议论纵横,才气奔放,作为如火如荼之文,将来庶有成就”,“专言上乘证果,反昧初阶”。

这样的申说,便是多少超越了悖论与困境的妙谛真诠,尽管它们所针对的是“文字”而不是纯粹的“文学”。

曾氏家书、日记,当比曾氏刻意作为的“诗”“文”,更为光彩照人,更为不朽之处,也正在于他多少解除了“道学”的冠冕而以切身的体验带着情感乃至情绪,道出了人情世故之琐碎艰困与一己之受、想、行、识、爱、憎、恩、怨,道出了生活的真相与生命的真相,充满自反的热情,而且“执着”,而且“缠绵悱恻”。

它们更接近于“文学”的真谛,更加“放肆”“绚烂”,因此,也更加“凿凿有味”。

(三)“文字之道”与“混元之理”

“道”与“文”不能不离而为二,如方望溪氏“两下兼顾”又至于“无可怡悦”,且“不得入古人之閫奥”,曾国藩渴望抵达“道与文兼至交尽”之境而实不能得的困境,实际上是已经或正在丧失其充足合理性(并非指具体的某一点上的合理性,而是其整体覆盖统领的合理性)的传统文化与社会的困境。

曾国藩在几乎无可挽回的情势下施展其并不具有绝对正义性的作为,圣而不“时”,多有勉强言之、勉力为之的苦衷和悲情,而他试图使“道与文兼至交尽”的努力所显示的思维方式,更加意味深长。

曾国藩作有“古文四象”,以“气势”、“识度”、“情韵”、“趣味”四者分配邵子“阴阳四象”,内辖“喷薄”、“跌宕”、“诙诡”、“闲适”、“闳括”、“含蓄”、“沉雄”、“凄恻”等八种文境,并要依此选辑诗歌读本。《送周荇农南归序》曰:“天地之数以奇而生,以偶而成,一则生两,两则还归于一,一奇一偶,互为其用,是以无息焉。物无独,必有对,太极生两仪,倍之以四象,重之以八卦,此一生两之说也。两之所该,分而为三,淆而为万,万则几于息矣。物不可以终息,故还归于一。天地氤氲,万物化醇,男女构精,万物化生,此两而致于一之说也。一者阳之变,两者阴之化,故曰一奇一偶者,天地之用也。文字之道,何独不然。”《云桨山人诗序代季师作》曰:“盖声音之道,与政相通,国家鼎盛之日,太和充塞,庶物恬愉,故文人之气盛而声亦上腾。反是,则其气歉而声亦从而下杀。达者之气盈矣,而志能敛而之内,则其声可以薄无际而感鬼神;穷者之气既歉,而志不克划然而自申,则瓮牖穷老而不得一篇之工,亦常有之。然则谓盛世之诗不敌衰季,卿相不敌穷巷之士,是二者,殆皆未为笃论已。”

孤立地看待曾氏上述对于具体文章之事的见解,可以生发出种种见仁见智之说,它们整体上所体现的思维方式的一致性,无疑非常清晰:即以一种涵盖宇宙鸿茫、天地万物、世事人生的有机生命观看待纷纭复杂的人文现象,并以此得出条理处置它们的方式,无论人事,还是文章之事。

易之“象”“数”“理”、“阴阳五行”、“元气”说,是中国古代思想史的核心范畴,同时也是学者多已论及的支撑华夏美学殿堂的基石。曾国藩的“古文四象”、“奇偶相成”之说,与“阴阳五行”配“四时”、“五方”、“五音”、“六律”的传统模式,并无二致,其对于“声音之道”与“气之盈歉”、“政之兴衰”相通的见解,正是儒家思想与道家思想的贯通。咸丰十一年十一月日记曾氏谓“乐律与文章兵事相通为表里”。而对于儒、道哲学都偏爱有加的“元气说”,曾氏有更多体贴。

与桐城刘大櫆相似,曾氏强调“为文全在气盛”,“古人之法,全在气字上用功夫”,“文之迈往莫御,如云驱飚驰,如马之行空,一往无前者,气也”,“文章之雄奇,其精处在行气”。

对于宇宙生命本源的“气”的注重,有时甚至凌驾“义理”之上。同治二年十一月日记曰:“古人之不可及,全在行气,如列子之御风,不在义理字句间也。”同治五年日记曰:“文家之有气势,亦犹书家有黄山谷、赵雪松辈,凌空而行,不必尽合于理法,但求气之昌也,故南宋以后文人好言义理者,气皆不盛。大抵凡事皆宜以气为之,气能挟理而行,而后虽言理而不厌,否则气既衰,说理虽精,未有不可厌者,犹之用字者,气不贯注,虽笔笔有法,不足观也。”

“气”的概念在汇通了儒、道思想后,不仅有着本体论含义,同时可以延伸到有关道德伦理的工具性层面,生天地者为元气,持人身者为精气,儒家“比德”天道与人道,庄子拟之以“同德”,“通天下一气耳”,“书之气,必达乎道,同混元之理”等等。由此“究天人之际”,可以贯彻万有,贯彻对待与对立,消弭分裂与“异端”。

与此一致,传统文化逻辑中的“经天纬地”、“经国济世”、“修身齐家”、“养生待物”,同样是一个从本体论到方法论都同构一统的有机系统,其中包含着共通的价值指向、思维方式乃至运作规则。

以天地阴阳比照世事人生,身心物我,所谓触类而通,同出一源。《乐记》云“大乐与天地同和”;《吕氏春秋·有始》谓“天地万物,人之身也,此之谓大同”;《春秋繁露·阴阳义》曰“春,喜气也,故生;秋,怒气也,故杀;夏,乐气也,故养;冬,衰气也,故藏。四者天人同有之。”

类似的表述,在儒、道典籍中胜义纷呈。

曾国藩同治十年十一月谕纪泽、纪鸿家书曰:“凡人生,皆得天地之理以成性,得天地之气以成形,我与民物,其大本乃同出一源。”道光二十二年十月日记曰:“人心善恶之几,与国家治乱之几相通。”同治五年十一月谕纪泽曰:“尔胆怯症由于阴亏,朱子所谓气清者魄恒弱。”又三月谕纪泽、纪鸿曰:“庄生云,闻在有天下,不闻治天下。东坡取此语,以为养生之法。尔熟于小学,试取‘在肴’二字之训诂,体味一番,则知庄、苏皆有顺其自然之意。养生亦然,治天下亦然。”同治八年二月家书曰:“柳子厚《郭橐驼传》所谓旦视而暮抚,爪肤而摇本,爱之而反以害之。彼谓养树通于养民,余谓养树通于养儿。”道光二十三年正月日记谓,己身乃“父母之遗体,不将养,即陷入大不孝。”

一元的本体论归结,一元的整体主义思维方式,自然而然衍生出一元化的生命伦理、一元化的政治安排、一元化的文章逻辑。

曾国藩在末世有关“道学”与“文学”的分辨处置所遭遇的困境有关乎此,传统文化中曾经有过的“天人合一”、“道文兼尽”的妙境也奠基于此,所谓“文字之道”通达“混元之理”,“文皆从道中流出”(《朱子语类》卷139)。其可能导致“两无所得”的“缺陷”与“矛盾”,只有在足够“现代”的理性观照与价值评估中,才可能充分彰显。

而曾国藩之渴望以“文章不朽”,证明他对于此种跻身造化、比肩天地的“人文主义”精神的终极服膺,而不只是轻薄为文,也不只是埋首事功。

天之未丧斯文也,他显然是以“斯文”自任的。

他说:“自古圣贤豪杰,负瑰玮之姿而有康济之才者,皆思摅其所藏,设施于世,亭毒万类,归于太和,非苟为富贵已也。其不幸遭乱世颠沛,崎岖艰厄,一无所施,则以其忠孝至性,光明兀銉浩荡之气,蓄而为道德,发而为文章著述,如山如渊,如云桡波委,其态无穷,如日月星辰,灿然亘万古而不蔽……”。

如此,在他的手眼和教养中,大化流行,民胞物与,进德修业,乃生命最丰沛最充实最高远的理想之境,乃天下之文章渊薮。

作者简介:孟泽,中南大学教授、博士生导师,著有《广陵散——中国狂士传》《君自故乡来》《有我无我之境》《王国维鲁迅诗学互训》《两歧的诗学》《洋务先知——郭嵩焘》《何处是归程——现代人与现代诗十讲》等。

|